青島文化教材のミリタリーモデルシリーズで96式装輪装甲車B型『即応機動連隊』がリリースされました。

96式装輪装甲車はガレージキットや塗装済み完成品では1/72スケールで製品化されていましたが、インジェクションキットとしては初となります。まずはB型が製品化されましたが、年内にはA型の製品化も案内されています。

|

|

|

|

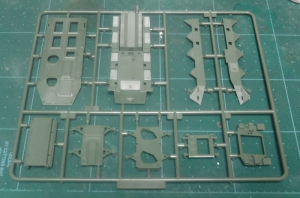

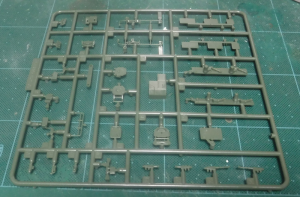

パーツの構成はかなりシンプルなものとなっています。車体の箱構造と足回りの構造のみ細分化されている印象を受けました。足回りは前四輪は稼働する構造となっており、後四輪は固定化されています。車輪はこのシリーズ特有のホイールの塗装が考慮された構造になっています。

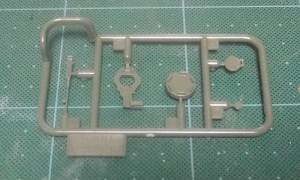

バリエーション展開をする際の差分となる部位は別のランナーで提供されています。B型では12.7mm 重機関銃が搭載されていますので、こちらを再現した内容となります。

車体上面の造形の多くが一体成型で再現されています。一体成型で再現できる限界があるのは分かりますが、立体感が足りない様に感じます。本シリーズを立ち上げた方が担当されていた時代はもう少し造形へのこだわりが感じられましたので、やや残念な印象を受けました。

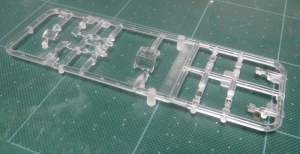

操縦席の外付け型風防はクリアパーツで再現されていました。16式機動戦闘車なども同じ様な構造のパーツがありましたので、この辺りは様々な状態を再現出来るように作り込まれていると思います。

本パッケージでは即応機動連隊の隊員が付属します。3パターンのポーズが2セット、計6体分となります。兵員輸送車として機能する車両ですので、この様な付属はありがたいところです。

更に、81mm迫撃砲と射撃姿勢のフィギュアが付属していました。何故この選択となったのかは謎を感じますが、陸上自衛隊が採用している迫撃砲の中で120mmRTはフジミ模型が製品化していますので、隙間を埋める選択としては良いかと思いました。

96式装輪装甲車は陸上自衛隊が装備した初の8輪装甲車となります。本車が採用されるまで、普通科を機械化する手段は非装甲のトラック輸送か装軌式の73式装甲車に限られていました。

不整地走行能力は装軌式の方が勝りますが、舗装された道路を走ることを考えた場合には装輪式の方が優れており、機械的な耐久性やコストなどの面でも装輪式に軍配が上がる様です。

6輪装甲車と同様に8輪装甲車もファミリー化が計画されていた様ですが、この構想は実現せずにマイナーチェンジのバリエーションに留まっています。バリエーションとしてはA型(96式40mm自動擲弾銃)、B型(12.7mm重機関銃)の他、海外派遣用に増加装甲やワイヤーカッターを装備したII型が配備されています。

1996年の配備開始から約20年をかけて400輌弱の配備が行われ、国内の普通科部隊とともに配置されています。16式機動戦闘車と共に即応機動連隊で運用される他、戦闘偵察大隊などでも同じ組わせで運用されており、陸上自衛隊の屋台骨を構成する重要な装備であると思われます。

コメント 2件

kleinpanzer のコメント:

2020年8月24日

こんばんは。

猛烈な暑さが一段落して、今朝の通勤時は快適でした。とはいえ、35度を下回ると涼しさを感じるというのもおかしな話で、異常が常態化しつつある感じです。

さて、弊サイトへのコメントありがとうございました。jimdoにログインできず、対応が遅くなってしまい済みませんでした。

96式装輪装甲車もキット化されたのですね。8輪装甲車は、Sdkfz231や234、BTRシリーズなどの古参も含めると様々なバリエーションがあり、魅力的なアイテムですね。今から完成が楽しみです。

管理人 のコメント:

2020年8月27日

kleinpanzerさん

コメントありがとうございます。

先週とは打って変わって、今週は暑いながらも耐えられる気温になってきましたね。

96式装輪装甲車はメジャーな車両なので、このシリーズにやっと登場したという感じがします。

8輪装甲車は今も昔も構成に大差がありませんので、第二次大戦の頃には基本構造は完成の域に達していたということかもしれません。兵器としては装軌車両よりも装輪装甲車の方が歴史が古いため、成熟度合いが違うということかと思います。

16式機動戦闘車と絡めた作り方を構想していますので、年内には着手できると良いかなと考えています。